鍼灸師のかたぎり@giriogiriooです。

西洋医学と東洋医学ってどう違うの?とよく聞かれます。

伝わりやすいようにイラストを使って説明してみたいと思います。

みなさんがイメージする病院で行われている治療は、西洋医学と呼ばれています。病院では薬を処方したり、大病院では外科手術や検査、救急救命などが行われています。接骨院や鍼灸院などの治療院も、そのほとんどが西洋医学の解剖生理学をもとにしたアプローチをしており、ごく一部の鍼灸院が東洋医学に基づいて治療を行っています。(東洋医学を取り入れている病院、漢方薬局なども一定数ありますが、少数派です。)

西洋医学=病院、薬、手術、検査、接骨院、ほとんどの鍼灸院

東洋医学=東洋医学を行う病院、漢方薬店、伝統的な鍼灸院

と言うかんじでしょうか。

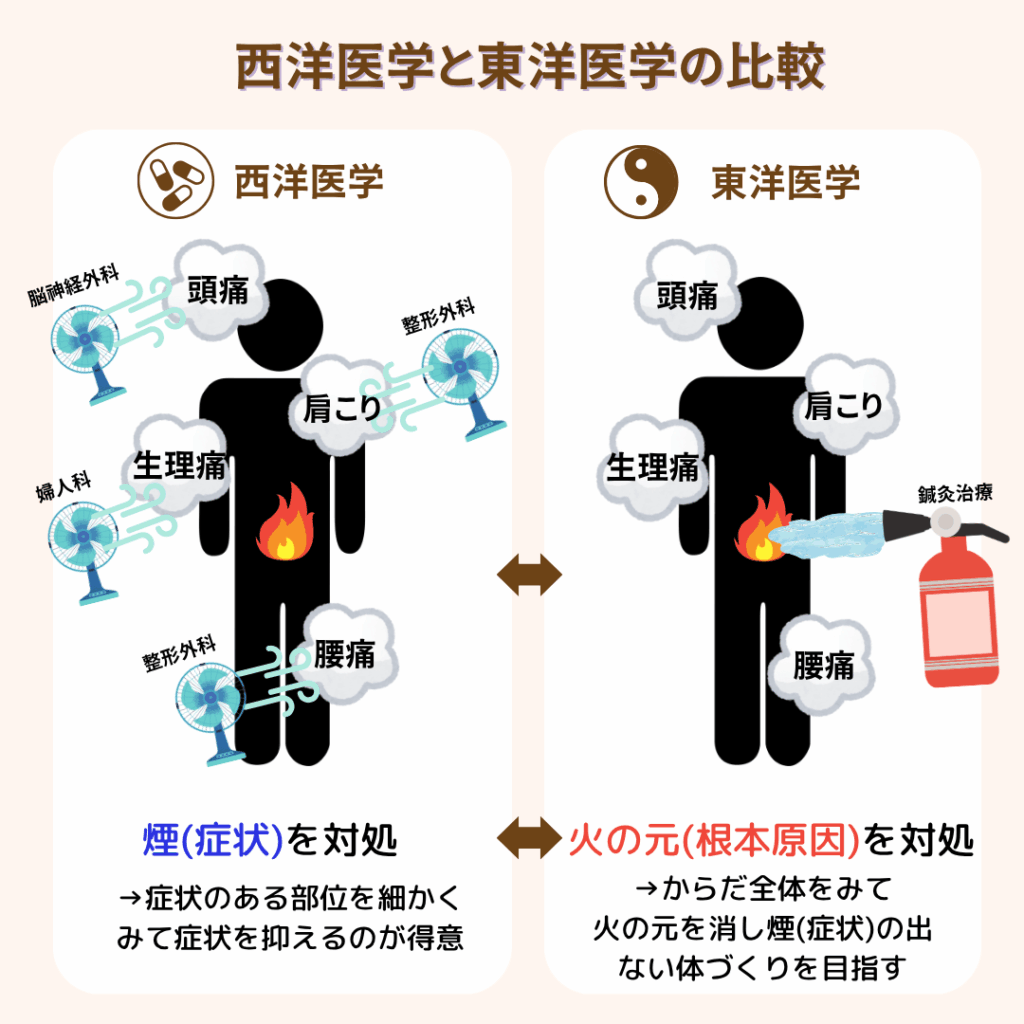

西洋医学と東洋医学の違いを火事に例えると

病気の「根本原因」を「火」、「症状」を「煙」とした場合、

西洋医学は「症状」という「煙」を風で飛ばしてごまかすイメージで、症状をピンポイントで対処します。即効性のある対症療法が得意です。

東洋医学は「根本原因」である「火」の元を消火活動するイメージで、そもそも煙(症状)がでないような体づくりをしていきます。体質改善が得意です。

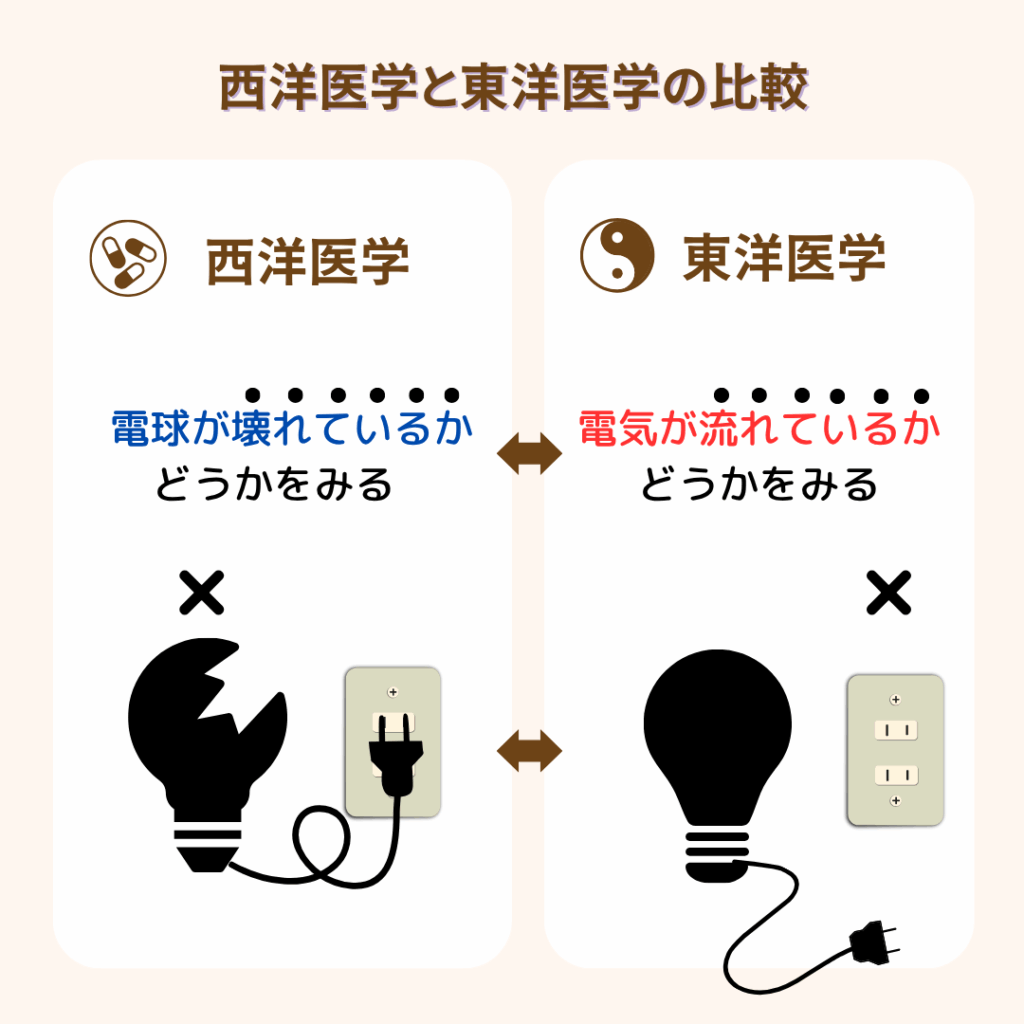

症状の原因に対する考え方の違いを電球に例えると

西洋医学は物理的に壊れているから症状がでると考えます。(器質的疾患)

東洋医学は機能が落ちているから症状がでると考えます。(機能的疾患)

電球に例えると、

西洋医学は電球そのものが割れているから灯りがつかないと考えます。

東洋医学は電球は割れていないけど、電気が流れていないから灯りがつかないと考えます。

頭痛の場合、

西洋医学は腫瘍や出血により脳神経が物理的に圧迫されていたりして痛みがでている場合などが得意。MRI検査等で異常が見つかる。

東洋医学はMRI検査などでは異常が見つからないが、体の機能低下により、気血水(東洋医学の考える酸素や血液のこと)が流れていないから痛みがでている場合が得意。(東洋医学のことばで、不痛則痛)

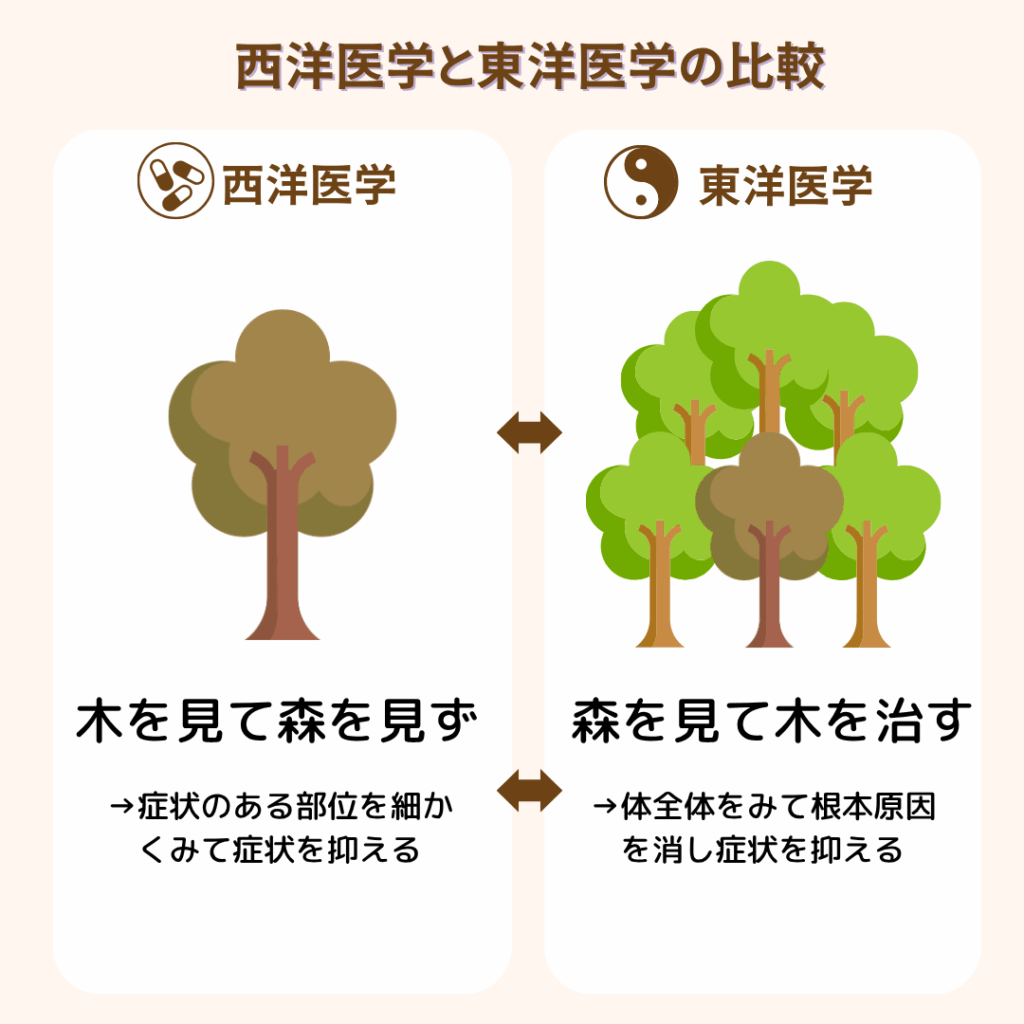

慢性疾患に対するアプローチの違い

木をみて森をみないのが西洋医学

脳神経外科は頭痛を専門的にみますが、その他の症状(例えば生理痛など)は「他の科に行ってください」となります。頭だけをみるので検査で異常がなければ原因不明となり、症状を抑える薬で対処することになります。

森をみて木を治すのが東洋医学

頭痛をみるとき、その他の症状(例えば生理痛や末端冷え性など)も関係していると考える。体全体をみて、頭痛や生理痛や末端冷え性に共通する根本原因にアプローチし、頭痛になりにくい体づくりをします。

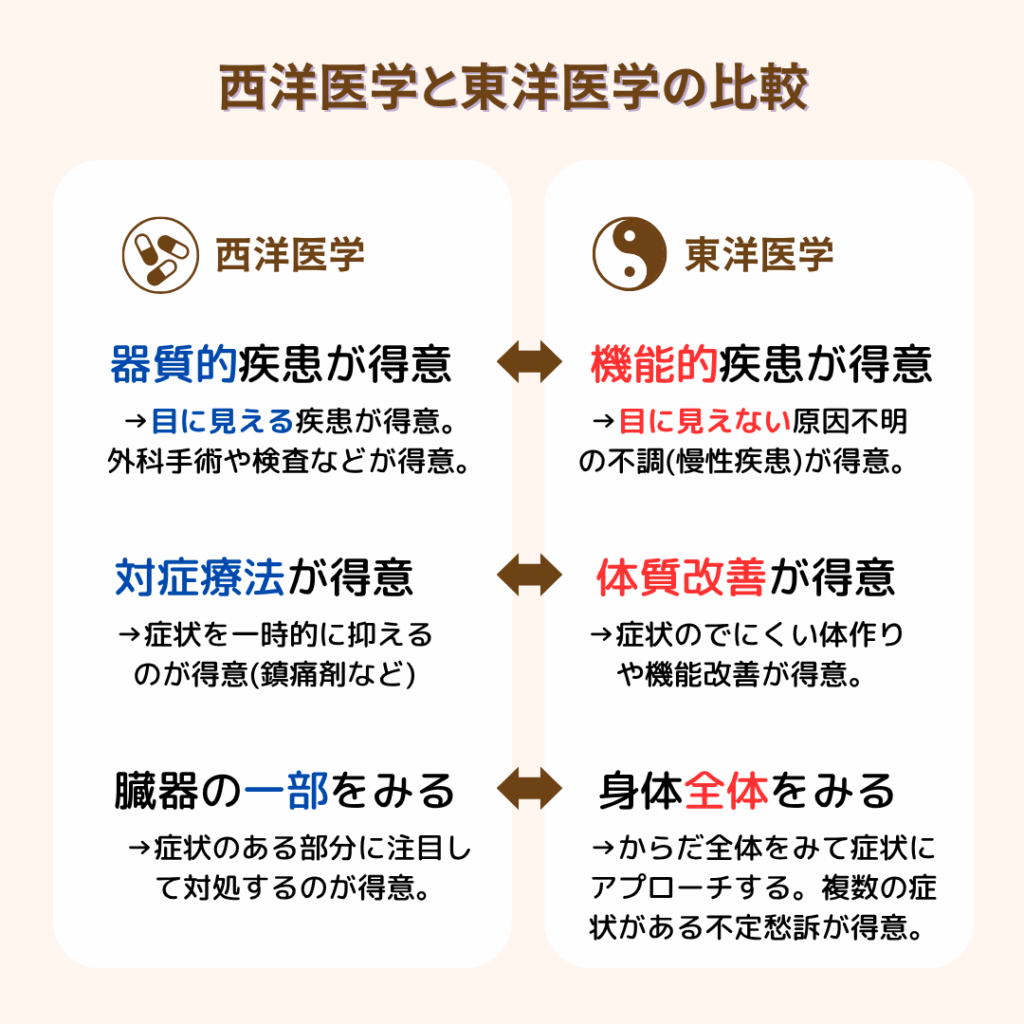

特徴の比較まとめ

まとめると、

西洋医学は器質的疾患(レントゲン検査などで異常が目に見えるような構造的な疾患)が得意。

また、外科的な手術や救急救命、細菌感染症、透析、検査などが得意。つまり、「構造的な疾患」と「生きるか死ぬかの命に関わる症状」が得意分野。

慢性疾患では、症状をバラバラにみるので薬などの対症療法になってしまう。(木を見て森を見ず)

東洋医学は機能的疾患(検査で異常が見つからず原因不明とされる慢性的な症状)が得意。

たとえば頭痛、肩こり、生理痛、うつ病、機能性ディスペプシア、過敏性腸症候群、自律神経失調による症状などは西洋医学ではさまざまな説があるものの、根本的には原因不明とされています。しかし、これらは東洋医学の得意分野。

慢性疾患では、体をひとつのつながりとしてみるので体質改善をして症状のでない体づくりができる。(森を見て木を治す)

西洋医学と東洋医学はどちらも素晴らしい医療で、それぞれに得意分野があることがわかると思います。

慢性的な症状でお困りの方で、病院(西洋医学)でなかなか改善されない方は、ぜひ東洋医学も選択肢に入れてみてください。

コメント