こんにちは。鍼灸師のかたぎり@giriogiriooです。

今回は自律神経失調症と東洋医学についてお話しします。

自律神経失調症とは

・頭痛

・動悸

・めまい

・胃腸障害

・倦怠感

・生理不順

・不眠

・手足の冷え

などがあり、大きな病気はないのになんとなくいつも体の調子が悪く、気分が晴れない状態を自律神経失調症といったりします。

自律神経には交感神経と副交感神経のふたつがあり、

交感神経=アクセル

副交感神経=ブレーキ

の役割をしています。

このアクセルとブレーキのバランスが崩れると、上記のようなさまざまな自律神経症状がでると言われています。

病院では、あらゆる検査をしても異常が見つからず、原因が分からないときに自律神経失調症と言う場合が多いそうです。原因不明ということは、根本的な治療ができないということです。

みなさんの中にも、精神薬やビタミン剤を処方されて帰され、途方に暮れている人が多いのではないでしょうか。

複数の症状を訴えて病院へ行き、自律神経失調症と言われた方は、東洋医学の視点を取り入れてみてほしいです。東洋医学をもとにご自身を見つめ直すことで、改善のきっかけになるのではないかと思います。

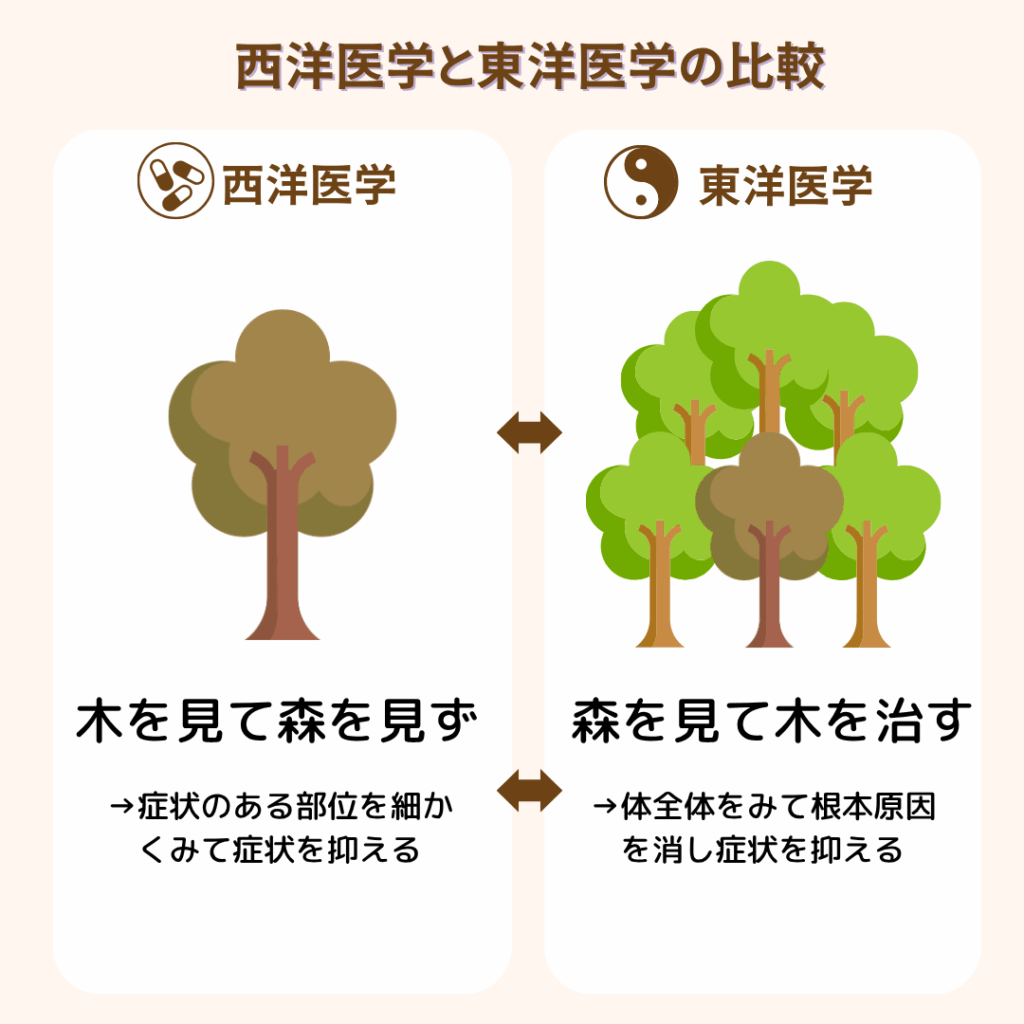

西洋医学と東洋医学の視点の違い

こんな言葉があります。

「病気をみる西洋医学、病人をみる東洋医学」

病院(西洋医学)では身体を「科」ごとにバラバラにみます。

頭が痛ければ脳神経外科で頭を、鼻がおかしければ耳鼻咽頭科で鼻を、お腹がおかしければ消化器内科でお腹を、腰が痛ければ整形外科で腰を…といった具合です。

しかし、慢性的な病気は症状のある場所以外に原因があることが非常に多いのです。それにもかかわらず症状のあるところだけをみていると、原因が分からず対症療法となってしまいます。

また、こんな言葉もあります。

「木を見て森を見ない西洋医学、森を見て木を治す東洋医学」

東洋医学は、病気ではなく病人を見ます。その人の訴える症状「以外」のこともくわしく聞き、身体全体の状態を考慮した上で症状に対してアプローチします。

例えば「偏頭痛」を治したくて病院へ行く人は、他にも「肩こり」や「手足の冷え」や「生理不順」があったりします。でも病院では頭しかみず、肩こり、冷え性、生理不順はほったらかしです。

東洋医学では冷え性や生理不順も頭痛とつながっていると考えます。少し難しいですが、五臓六腑(肝臓、心臓、脾臓、肺、腎臓、胆臓、小腸、胃、大腸、膀胱)のエネルギー(気・血・水)のバランスを崩しているから症状が出ていると考えるのです。つまり体全体の機能の低下です。

東洋医学は自律神経失調症が得意

体全体の話なのに頭だけ見ていても頭痛は治りません。

東洋医学は、頭痛をみるとき肩こりも冷え性も生理不順も考慮にいれることで、「だからあなたは頭痛がおきているのだ」と探偵の様に明確に説明することができます。

これは4000年前から経験だけを積み重ねてきた東洋医学のすごいところだと思います。

根本原因にアプローチすることで体質が変わり、症状が出ない体になっていくのです。まさに「森を見て木を治す東洋医学」です。

自律神経失調症は一つの体にたくさんの症状が現れます。(不定愁訴)

病院が不得意とし、東洋医学が得意とする典型的なものなのです。

今、症状が良くならずに困っている方は、ぜひ東洋医学の視点を取り入れてみてください。

コメント